会社員の医療費控除(確定申告)のやり方について、わかりやすく解説します。

自宅のPCからe-Taxを使って本当に簡単にできました。特別なものは必要ありませんが、うっかり捨ててはいけない書類もあるので要注意です。

わたし自身は、主に不妊治療費と出産費用の3年分を確定申告しました。医療費控除は過去5年間までは遡って還付を受けられます。わたしは、たまたま領収書をすべて捨てないでおいていたので過去分も申告できましたが、捨ててしまうと申告できません。

不妊治療中や妊娠中の人は医療費が高額になるので、必ず必要書類を残しておいて医療費控除を受けるようにしましょう!

なお、共働き夫婦であれば、課税所得の多い方(一般的に年収の高い方)で医療費控除を受けるのがおすすめです。治療を受けた本人でなくても、世帯分まとめて申告できるので、還付金が多くなる年収の高い方で申告するようにしましょう。

医療費控除について

医療費控除とは

支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除(税金の控除)を受けること。簡単に言えば、医療費が高額になった場合、所得に応じてその一部が戻ってくるイメージ!

医療費控除の対象

- 総所得が200万円以上ある人:医療費の額が年間10万円を超えた場合

- 総所得が200万円に満たない人:医療費の額が総所得の5%を超えた場合

- 医療費控除の対象となる治療等は下記のようなものがあります

- 医師・歯科医師による診療・治療費用

- 治療や療養に必要な医薬品の購入費

- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費

(疲労回復や体調改善など、治療と直接関係のないものは含まない) - 出産費用

- 通院などの交通費 etc…

※詳細はこちら:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

医療費控除のポイント

- 保険適用外の医療費等も含む

- 家族の分をまとめて申告できる

- 所得が多いほど還付金が多くなる

- 計算期間:1月1日~12月31日

- 申告期限:翌年の1月1日から5年以内までいつでも

- 申告方法:確定申告にて

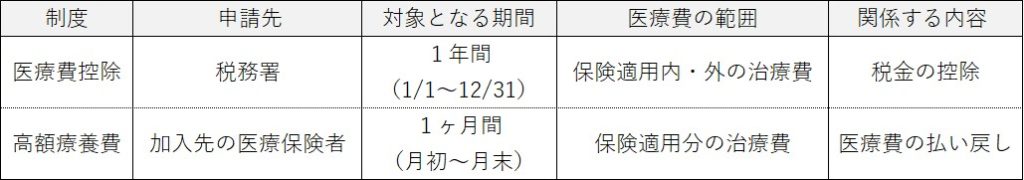

高額療養費制度との違い?

医療費控除とは別に「高額療養費制度」というのもあります。

医療費は、年齢や収入、直近1年間に高額療養費の支給を受けた回数等によって自己負担限度額が決められています。高額療養費制度は、この自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給される制度です。

健康保険組合や勤務先の会社によるかもしれませんが、わたしの場合は自分で申請しなくても勤務先経由で給与と合わせて戻ってきました。

◇医療費控除と高額療養費制度の相違点◇

医療費控除でいくら戻ってくる?

還付金の計算方法

医療費控除で手元に戻ってくる分(還付金)は2ステップで計算されます。①医療費控除の金額を計算する、②医療費控除の金額から還付金の額を計算する。

なお、①医療費控除の金額は、所得200万円以上か200万円未満かで計算方法が異なります。

ステップ①医療費控除の金額を計算

- 総所得金額等が200万円以上の場合

(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(補てん額※)-10万円

- 総所得金額等が200万円未満の場合

(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(補てん額※)-(総所得金額等の5%)

※補てん額:入院や手術に対して支払われた生命保険の給付金等

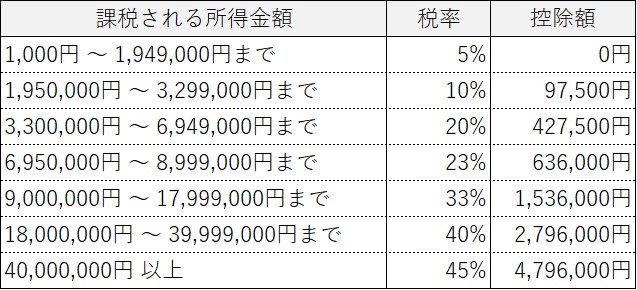

ステップ②還付金の額を計算

(還付金の額)=(医療費控除の金額)×(所得税率)

所得税率は、下記の通り課税所得金額によって異なります。

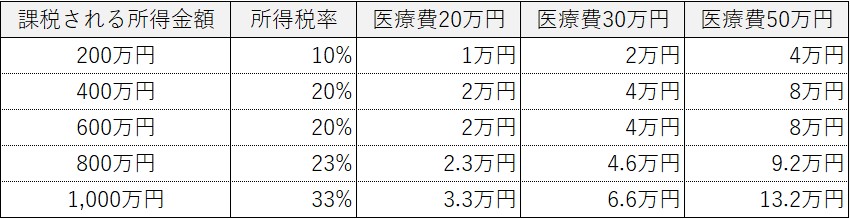

還付金の計算例

還付金の額を課税所得金額と医療費によって計算するとざっくりこのようになります。

このように、課税所得の多い人ほど還付金の額が多くなります。

では、次章で実際に「医療費控除」についてやり方を解説していきます。

医療費控除(確定申告)のやり方

医療費控除は、確定申告書を記入して申請します。マイナンバーカードとPC、スマホを持っていれば自宅から簡単に確定申告できて、印刷や郵送等も必要ありません。

ここでは、スマホでマイナンバーカードを読み取り、PCで申告する方法を解説します。

準備するもの

- マイナンバーカード

- PC

- スマホ(マイナンバーカード読み取りできるもの)

- 病院等の領収書(※添付は不要、5年間保管)

- 源泉徴収票

- ふるさと納税寄附金受領証明書(寄附した人のみ必要 ※添付は不要)

事前準備

1.医療費の集計(PC使用)

治療等が複数にわたる場合は、定期的に医療費を集計しておくことをおすすめします。国税庁指定の「医療費集計フォーム」へ入力しておきましょう。家族分まとめて入力してOKです。

国税庁「医療費集計フォーム」ダウンロードページはこちら

関連ページ:国税庁「確定申告特集 医療費控除を受ける方へ」

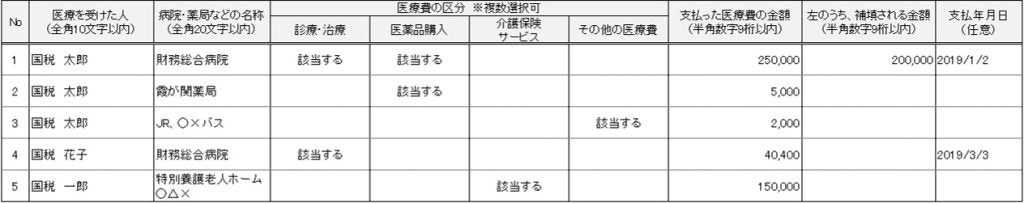

◇医療費集計フォーム入力例◇

わたしの経験では、集計フォームの「医療費の区分」は厳密に入力しなくても還付金は入金されました。領収書を見てもよくわからない場合は「診療・治療」のみでも大丈夫そうです。

2.マイナポータルアプリの準備(スマホ使用)

マイナポータルとは

行政手続の検索やオンラインでの申請(確定申告、年金手続き等)などができる電子サービスのこと

手順① マイナポータルアプリをスマホにインストールする

手順② マイナポータルの利用者登録をする

インストールしたマイナポータルアプリ内で利用者登録を行います。

利用者登録とログインには「マイナンバーカード」「利用者証明用電子証明書(数字4桁)」が必要です。マイナンバーカードの読み取りには、スマホのNFC機能をオンにしておきましょう。

3.マイナポータルとe-Taxの連携(スマホ使用)

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは

所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や申請などの各種手続をインターネットを通じて行うことができるシステムのこと。

自宅のPCから確定申告をするには、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用します。マイナポータルとe-Taxを連携させることで、マイナンバーカードで簡単にe-Taxにログインし手続きできるようになります。

手順① e-Taxの利用者識別番号を取得する

e-Taxの利用者識別番号はマイナポータルアプリから取得できます。

※利用者識別番号とは

e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子申告をするために必要な個人の識別番号

マイナポータルアプリのトップページ内「もっとつながる」をタップ

>つながっていないウェブサイトの「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」の「つなぐ」をタップ

>「同意」をタップ

>マイナンバーカードを読み取る

>画面の案内にしたがって入力していき、利用者識別番号を取得

>手順②へ

参考(YouTube):マイナポータルからe-Taxを利用するための初回の操作手順【スマホ編】

手順②マイナポータルとe-Taxを連携させる(任意)

マイナポータルとe-Taxを連携させると、医療費通知情報を取得できます。ただ、医療費通知情報は保険診療分(一部例外あり)のみの記載で保険適用外の費用等は含まれません。。不妊治療や出産に伴う医療費がある場合は連携不要です。

手順①の画面に引き続き、「初めてe-Taxをご利用される方はこちら」をタップ

>画面の案内にしたがって入力していき、e-Tax利用開始手続き完了

>「もっとつながる」の設定画面にて「同意」をタップ

>マイナポータルとe-Taxの連携が完了

以上の1~3で、e-Taxで確定申告する事前準備が完了しました。

次の章にて、確定申告書を入力して医療費控除を申請していきます。

確定申告

医療費控除の還付金は、確定申告することで申請できます。会社員であっても確定申告する必要があります。

- 保険適用外の医療費等も含む

- 家族の分をまとめて申告できる

- 所得が多いほど還付金が多くなる

- 計算期間:1月1日~12月31日

- 申告期限:翌年の1月1日から5年以内までいつでも

- 申告方法:確定申告にて

上記のポイントを踏まえて解説していきます。

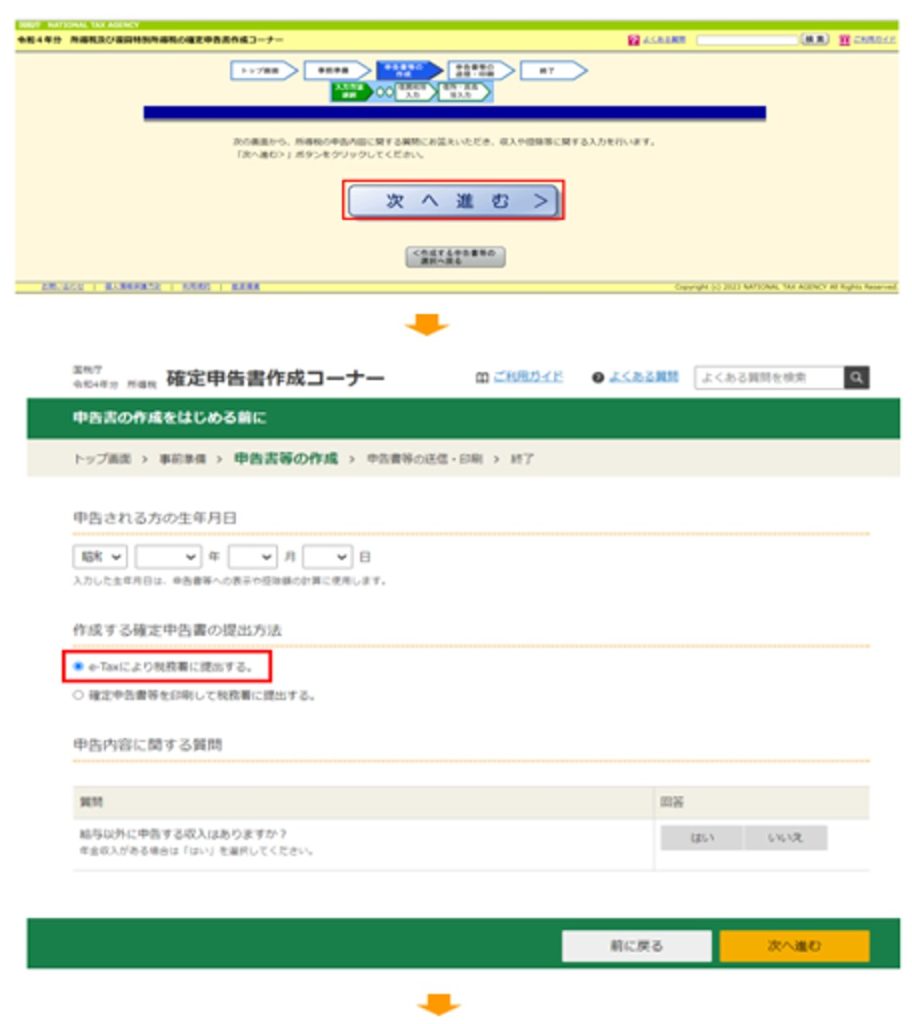

手順① 確定申告画面の入力

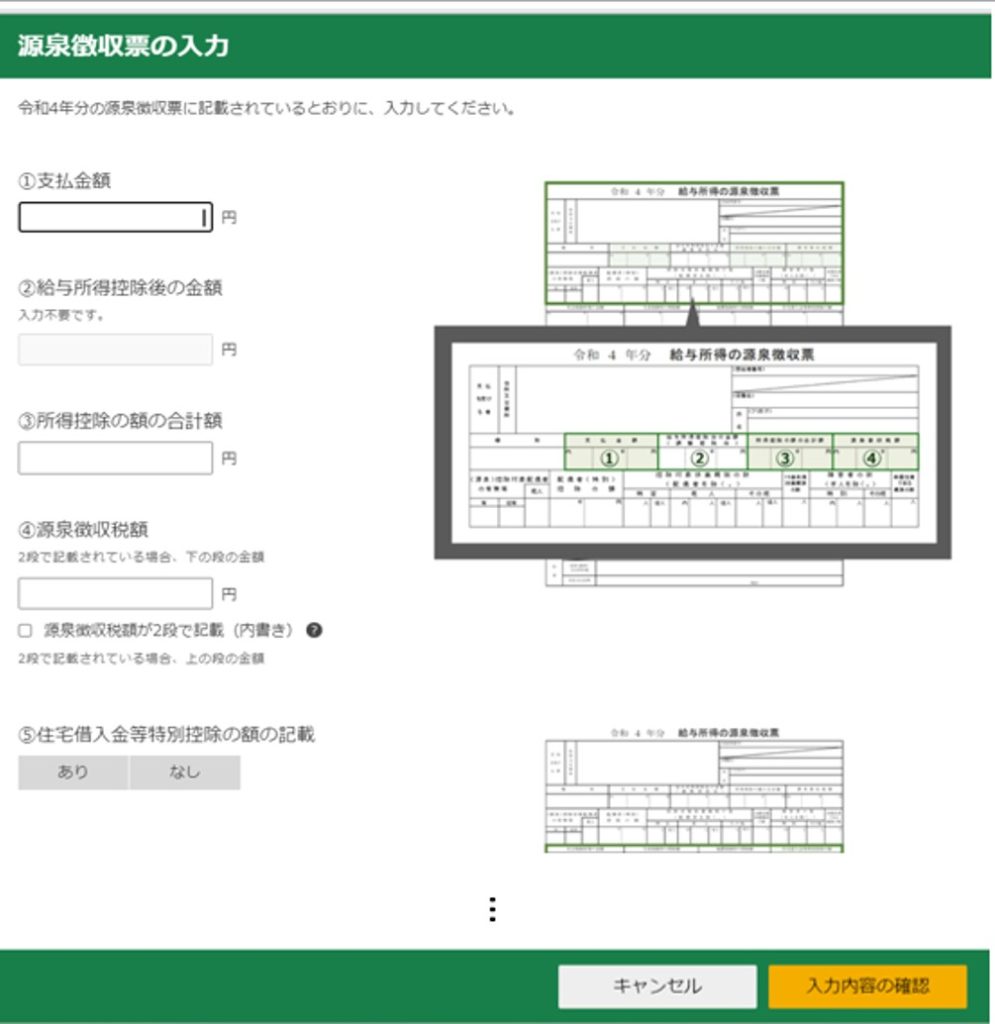

①—1.源泉徴収票をもとに入力

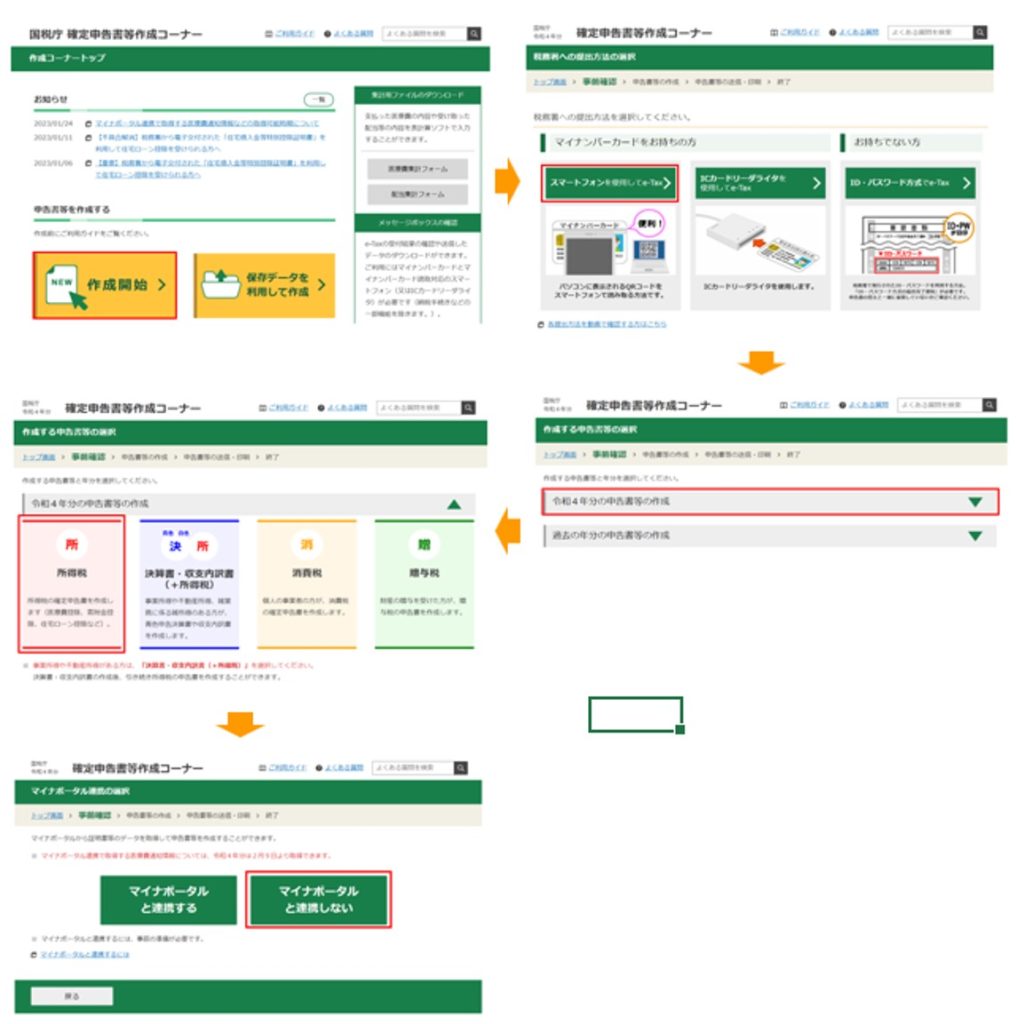

国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)から作成します。

マイナポータルと連携せず、e-Taxにより提出

下記の通り画面に従い、源泉徴収票をもとに入力していく

①—2.医療費控除の入力

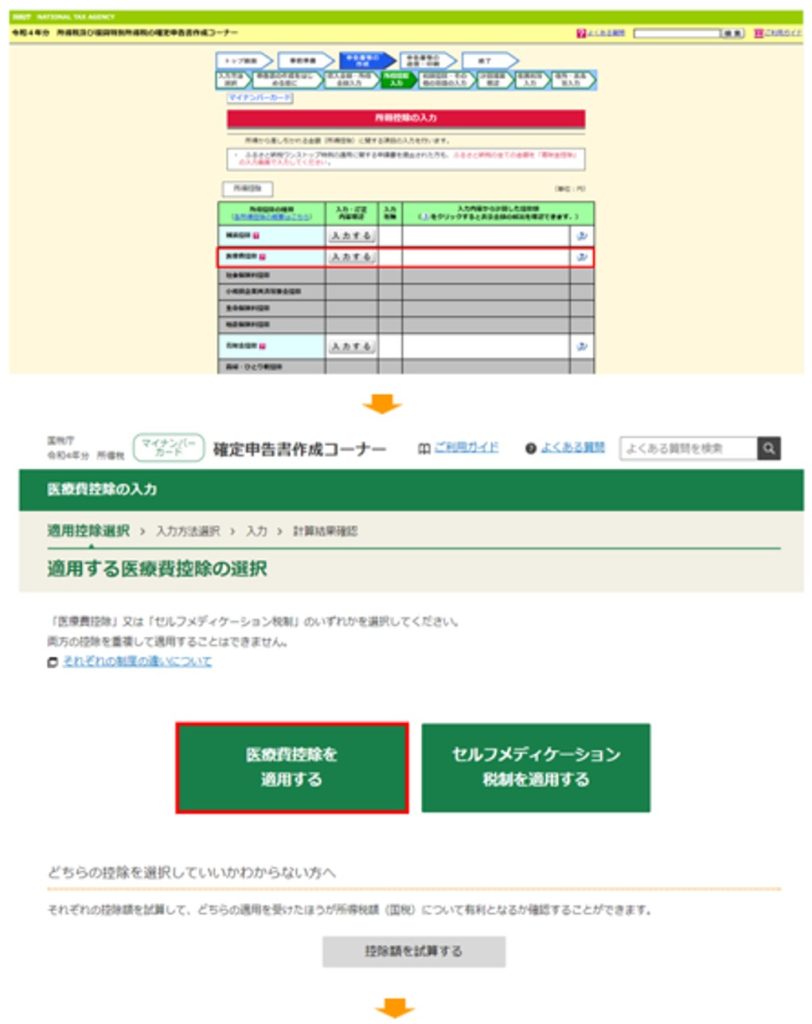

画面に従って次へ進むと、『所得控除の入力』ページになります。

医療費控除「入力する」クリック

>「医療費控除を適用する」クリック

>「医療費集計フォームを読み込む」にチェック

>事前にExcelで作成した医療費集計フォームを添付

>読込結果を確認

>画面に従い、次へ進む

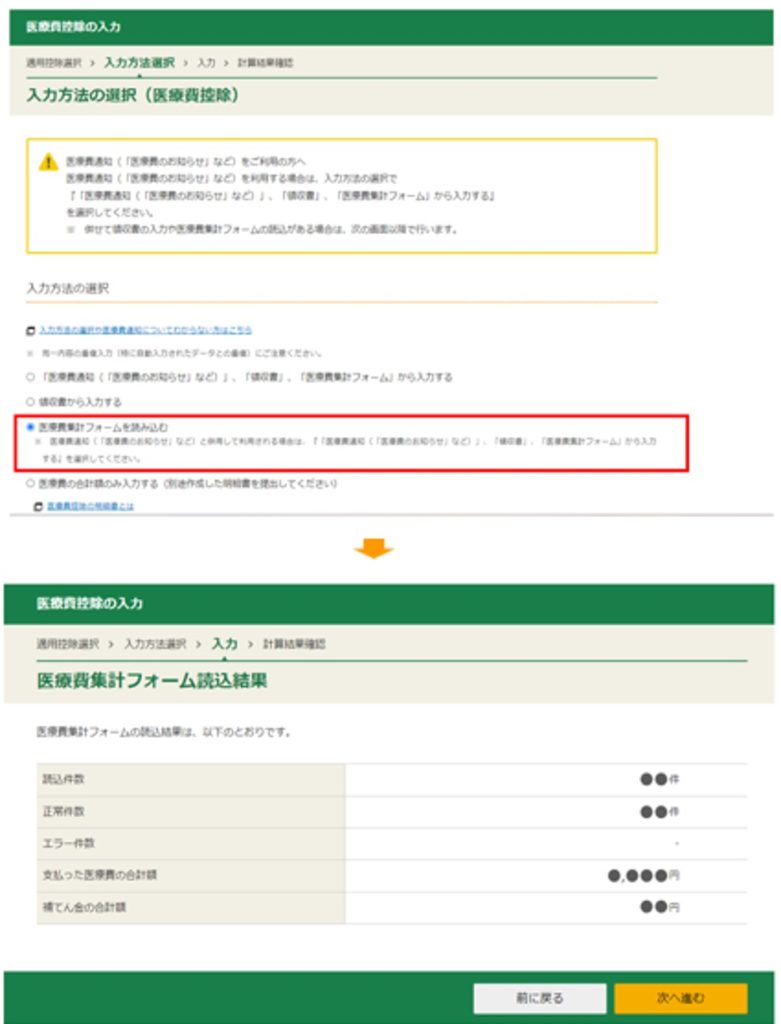

①—3.寄附金控除の入力(ふるさと納税をした人)

ふるさと納税をした人は、同じく『所得控除の入力』ページにて寄附金について入力します。

寄附金控除「入力する」クリック

>書面で交付された証明書等の入力 「入力する」クリック

>各自治体からの寄附金証明書をもとに入力

>合計金額を確認し、「入力終了(次へ)」クリック

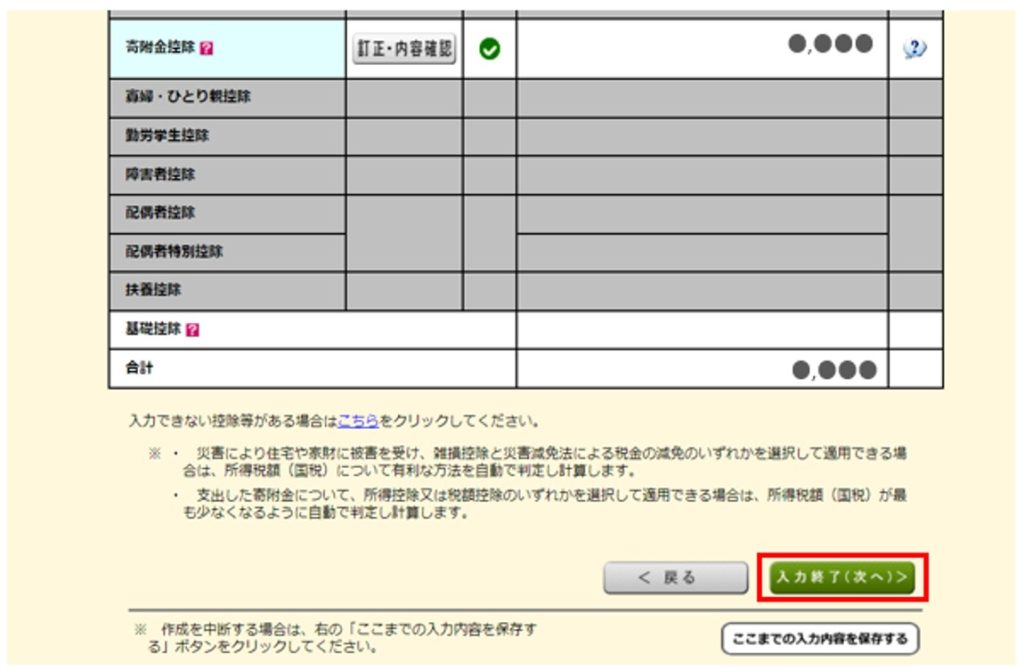

①-4.その他の控除(住宅控除等)があれば入力

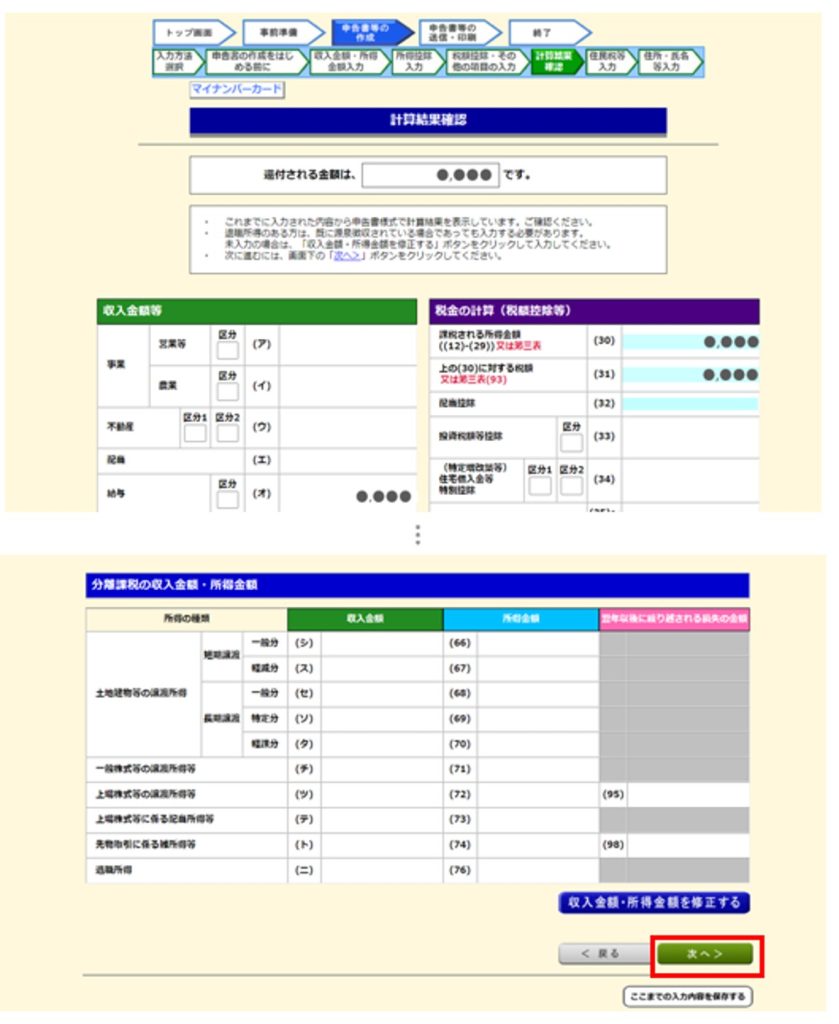

①-5.計算結果の確認・マイナンバー等の入力

確定申告画面で金額の入力が完了すると計算結果が反映されるので、確認します。

画面に従い次へ進んでいき、マイナンバー等を入力します。

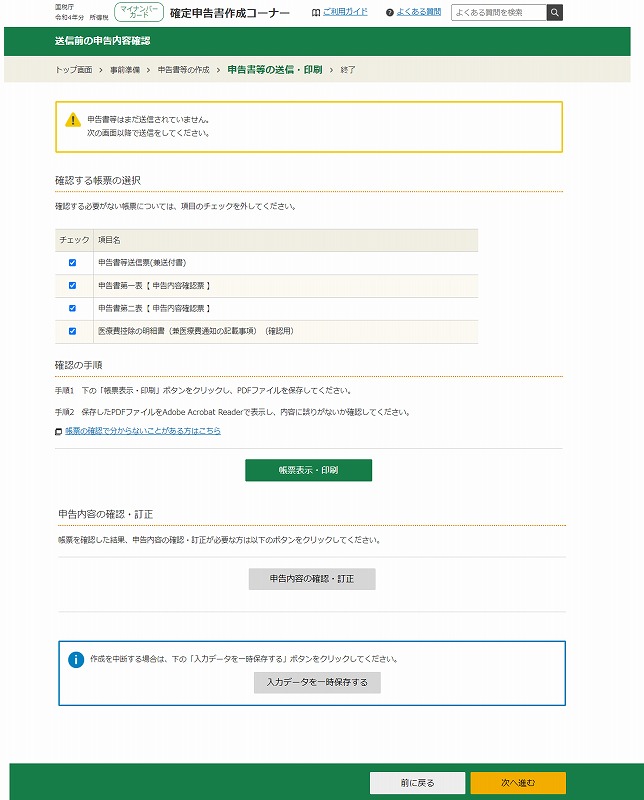

手順②申告内容の確認

手順①が完了すると、確認用の帳票を出力できるようになります。帳票を表示して確認し、念のためPDF保存もしておきましょう。

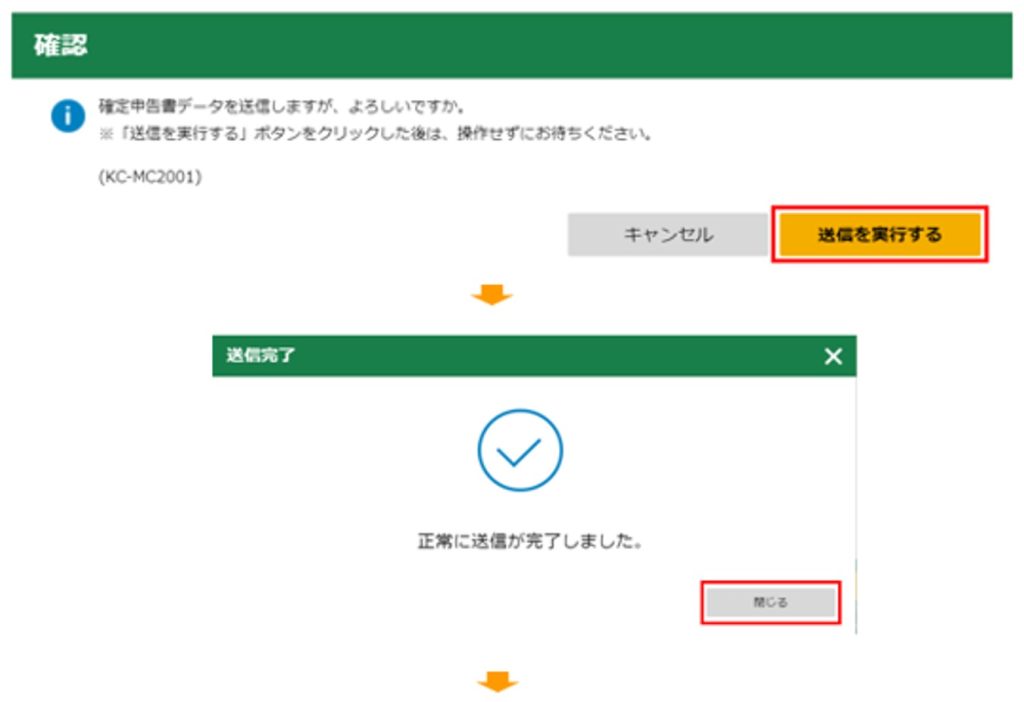

手順③確定申告書の送信

手順②で帳票を確認後『次へ進む』をクリック

>画面に従ってクリックしていき、『送信を実行する』をクリック

>e-Taxで確定申告書の送信完了

>送信した帳票を出力できるようになるので、PDF保存しておく

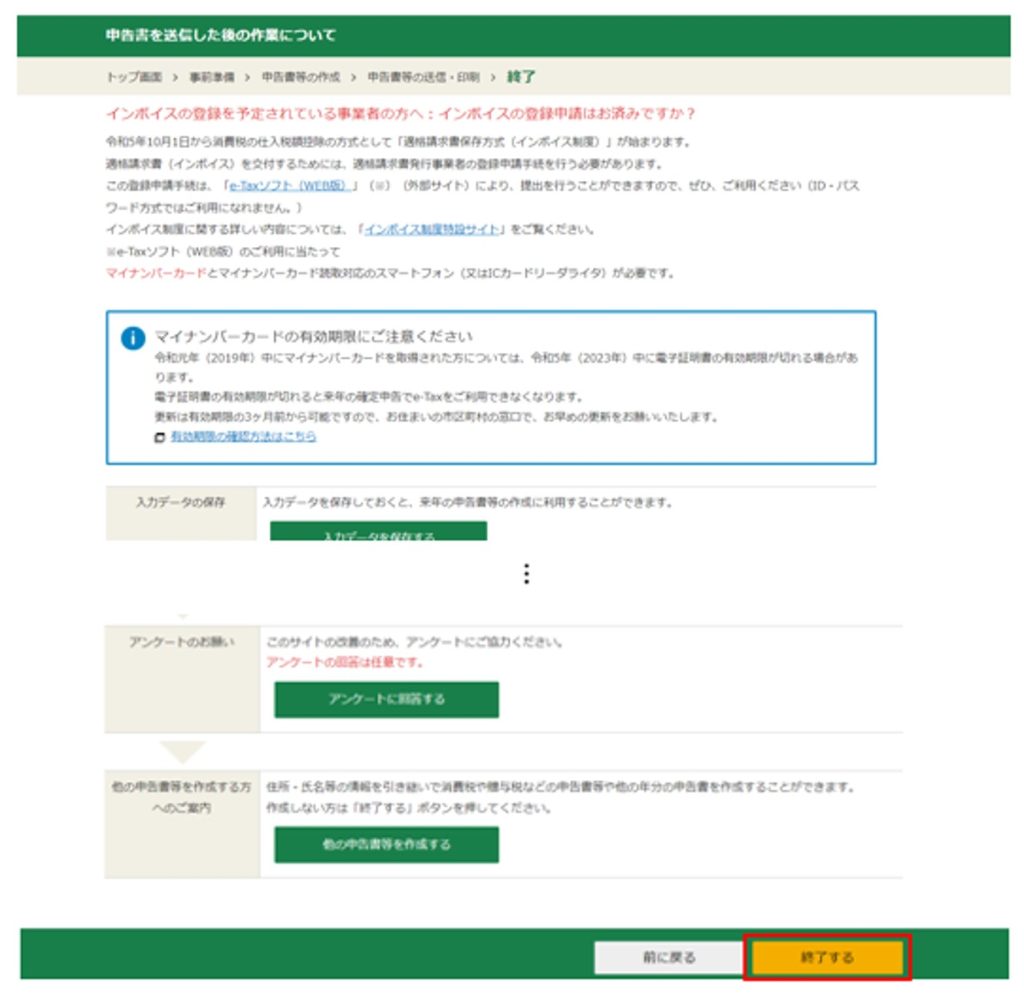

>『終了』をクリック

※医療機関の領収書や寄附金証明書の添付不要。医療機関の領収書は5年間保管が必要。

以上で医療費控除に伴う確定申告は完了です。

1週間後くらいに、登録したメールアドレスとマイナポータルに【還付金の処理状況に関するお知らせ】が来ました。無事に処理中とのことで、わたしの場合は確定申告から1ヶ月以内に入金されました(入金までの期間は時期によるかもしれません)。

医療費と還付金額の詳細は伏せますが、年間の医療費100万円未満で10万円以上の還付金がありました。たった1時間程度の作業で10万円返ってくるので、絶対にやった方がいいです!

不妊治療や出産等で通院、高額の医療費を払っている人は、まずは源泉徴収票の確認と医療費の集計を始めてみてくださいね。

コメント